血小板是血液中一种重要的细胞成分,主要功能是参与止血和血栓形成。然而,当血小板数量或功能出现异常时,就会导致一系列疾病。原发免疫性血小板减少症(ITP)是一种由于免疫系统异常导致的血小板减少症,患者常表现为出血倾向,如皮肤瘀斑、鼻出血等。在鉴别原发免疫性血小板减少症时,需要与其他几种疾病进行区分。本期,邀请到山东大学齐鲁医院(青岛)郭冬梅教授,详解血小板相关疾病鉴别与诊断。

血小板是血液中一种重要的细胞成分,主要功能是参与止血和血栓形成。然而,当血小板数量或功能出现异常时,就会导致一系列疾病。原发免疫性血小板减少症(ITP)是一种由于免疫系统异常导致的血小板减少症,患者常表现为出血倾向,如皮肤瘀斑、鼻出血等。在鉴别原发免疫性血小板减少症时,需要与其他几种疾病进行区分。本期,邀请到山东大学齐鲁医院(青岛)郭冬梅教授,详解血小板相关疾病鉴别与诊断。

什么是血小板减少症

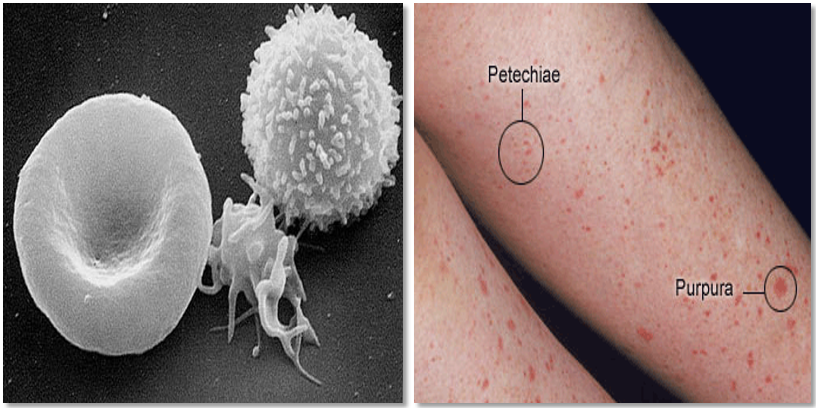

血小板是由骨髓造血组织中的巨核细胞产生,人体血小板含量正常范围14万~40万/μl。细胞碎片,体积很小,形状不规则,常成群分布在红细胞之间。

- 正常状态:两面微凹、椭圆形或圆盘形。

- 激活状态:伸出多个伪足,变成树突型血小板,大部分颗粒随即释放,血小板之间融合,成为粘性变形血小板。

血小板的功能主要是促进止血和加速凝血,同时血小板还有维护毛细血管壁完整性的功能。血小板在止血和凝血过程中,具有形成血栓,堵塞创口,释放与凝血有关的各种因子等功能。血小板减少可以引起一系列症状,如鼻出血,牙龈出血,口腔粘膜出血,胃肠道也可出血、还可出现月经血量多、血尿等。皮肤上可出现大小不等的出血点或淤斑,多见于四肢,以下肢最常见,称为“紫癜”。

图:血小板与“紫癜”

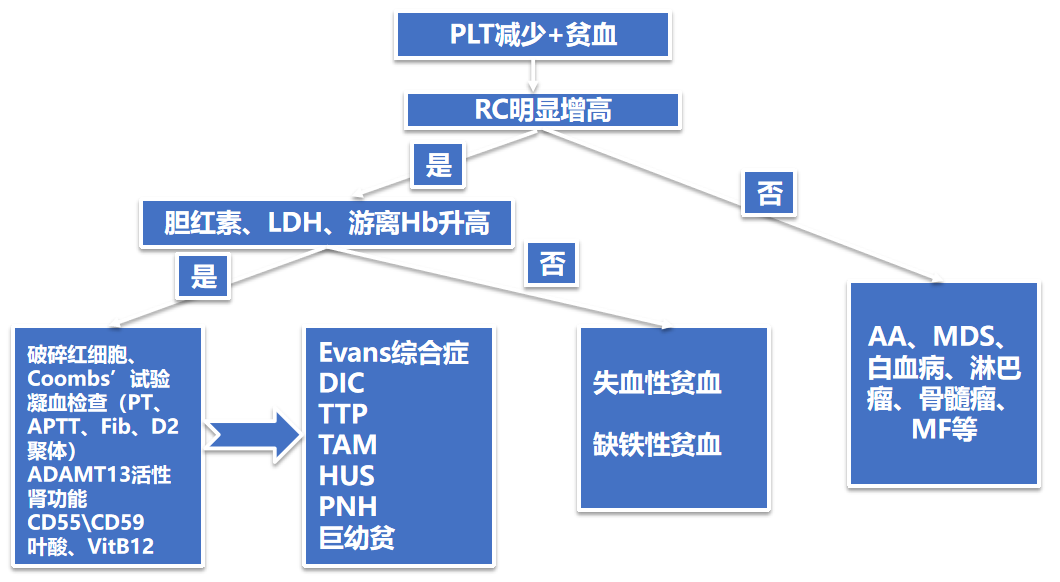

血小板减少的原因与机制

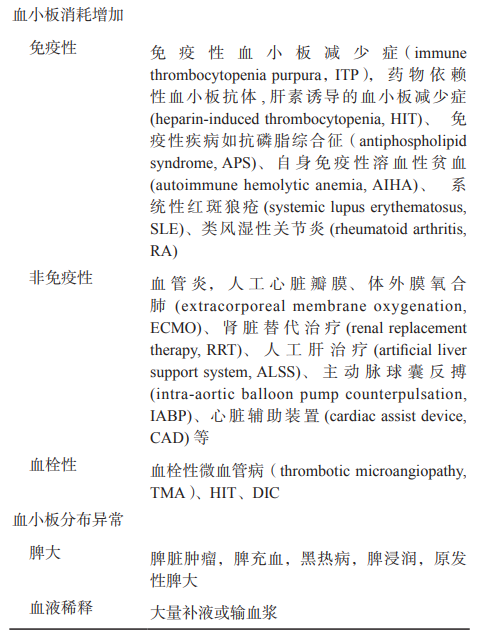

血小板减少的机制是一个复杂的过程,涉及多个方面的生理病理变化,主要可以归纳为以下三种类型:血小板生成减少、血小板消耗增加以及血小板分布异常。

- 血小板生成减少:是指由于骨髓中巨核细胞发育障碍或数量减少,导致血小板生成不足。

- 血小板消耗增加:是指由于体内存在异常的血小板破坏机制,导致血小板数量迅速下降。

- 血小板分布异常:是指血小板在体内的分布不均衡,部分区域的血小板数量过多,而其他区域则相对缺乏。

图:血小板减少的病因与发病机制

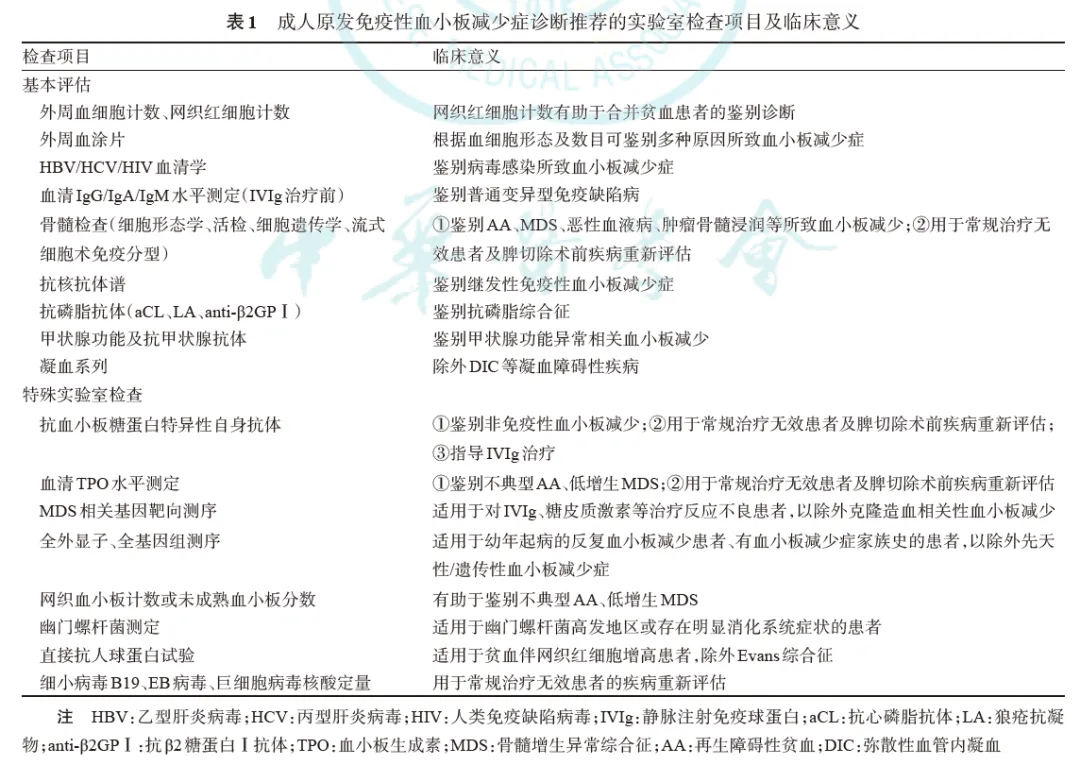

血小板减少的鉴别诊断

为了制定有效的治疗方案,必须明确血小板减少的原因。鉴别血小板减少症可以通过多种方式进行,包括骨髓检查以观察骨髓中的血小板生成情况,全血细胞计数以排除其他血液疾病的可能性,凝血功能检查以评估凝血因子的活性,以及临床病史采集以了解患者的家族病史、药物使用史和疾病暴露史等。

假性血小板减少:•血小板计数的准确性会受到标本采集、运输、保存、检测等环节的影响

•采血时血流不畅可造成血小板破坏

•采血管中的乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝剂可与血液中的钙离子螯合,导致血小板膜糖蛋白受体Ⅱb/Ⅲa构象改变,诱导血小板聚集反应而影响血小板计数

•血标本储存时间过长、或低温储存,激活血小板造成聚集

•血液分析仪法通常依据细胞大小进行计数,在识别巨血小板时容易出现计数错误

血小板减少合并血栓:需要与免疫HIT(肝素诱导的血小板减少症)、风湿性疾病如抗磷脂综合征、系统性红斑狼疮、弥散性血管内凝血(DIC)、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)、阵发性睡眠性血红蛋白尿相鉴别。

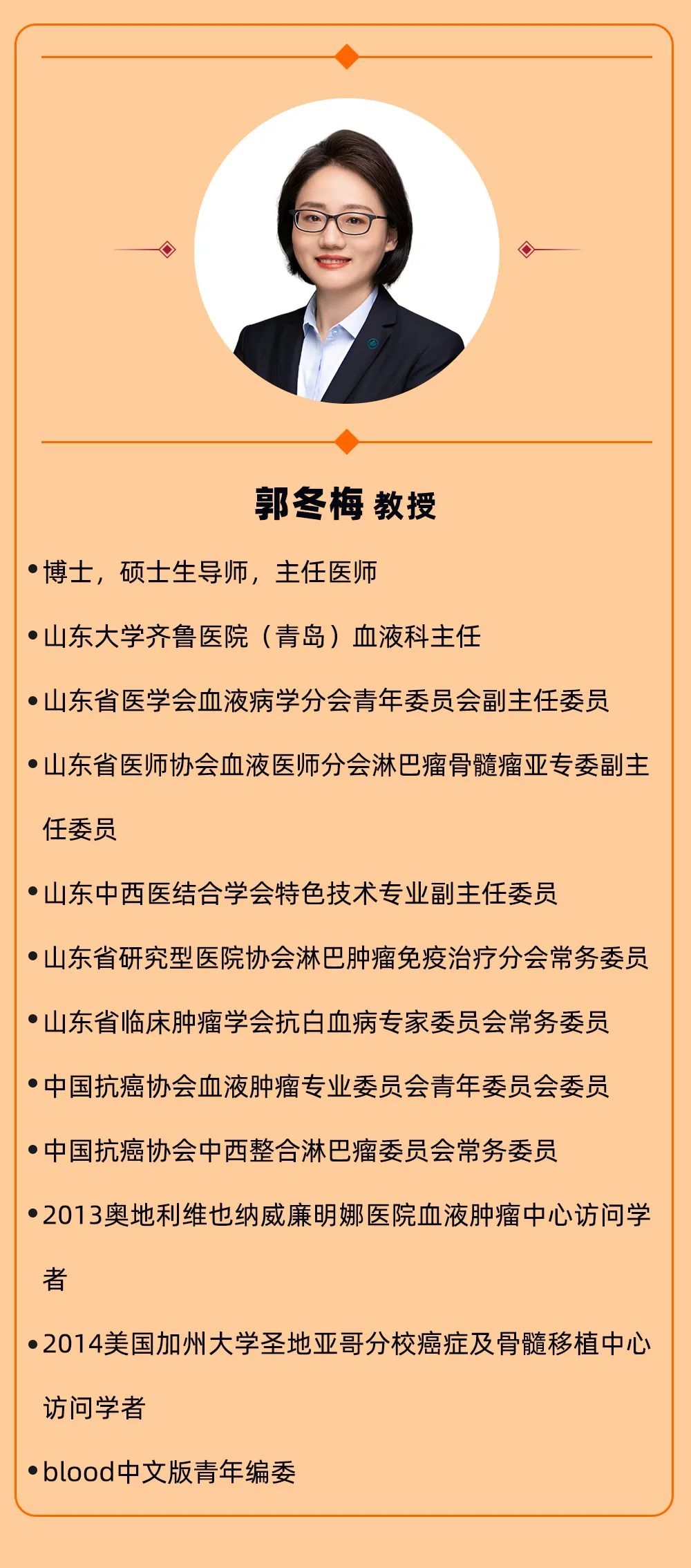

血小板减少合并贫血。

图:血小板减少合并贫血鉴别流程

鉴别血小板减少症对于确保患者得到准确诊断和有效治疗至关重要。根据不同的病因,可以采取不同的治疗方法,如输注血小板、治疗潜在疾病、脾切除术、免疫抑制治疗等。因此,鉴别血小板减少症是确保患者得到正确治疗和改善预后的关键步骤。

回复